Emissions de Radio & L'Histoire - Le 20e siècle

Inspiration et Réflexion

- Pour écouter l'émission de radio Planète Féministe, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou aller sur la page "Ecouter l'émission" de ce site

https://audioblog.arteradio.com/blog/182081/emission-de-radio-planete-feministe#

L'Histoire

Le 20e Siècle

"26 août 1970. Cinquantième anniversaire du suffrage féminin aux États-Unis. Les Américaines font la grève : du travail ménager, du maternage, du lit...

Comment manifester sa solidarité dans Paris déserté ? Elles sont à peine une dizaine, mais les journalistes sont prévenus et le lieu symbolique au possible. A peine sorties du métro, elles déploient leurs banderoles : "Un homme sur deux est une femme", "Il y a plus inconnu encore que le soldat : sa femme". A laquelle elles destinent une superbe gerbe.

Mais la police intervient déjà et les photographes n'ont que le temps de fixer l'événement avant qu'elles ne soient emmenées, pour vérification d'identité. "Nous sommes les mères de futurs anciens combattants", argumentent l'une d'elles. "Pin-pon" fait le car de police. Elles exultent d'avoir, à si peu, déplacé tant de forces de l'ordre. Et lorsque le fourgon se tait, elles se penchent à la fenêtre et crient à leur tour pour se donner de l'importance : "Pin-pon".

Il est né ce Mouvement que la presse baptise "Libération de la Femme" ou même "de la femme française". Elle a reconnu à l'Arc de Triomphe deux écrivaines, Monique Wittig et Christiane Rochefort, et une "Américaine non identifiée".

Sur les photos on distingue aussi Cathy Bernheim, Monique Bourroux, Frédérique Daber, Christine Delphy, Emmanuelle de Lesseps, Janine Sert, Anne Zelenski..."

Françoise Picq, Libération des femmes. Les années mouvement (Seuil, 1993)

En 1971, 100 ans après la Commune de Paris, le film "Les Pétroleuses" de Christian-Jaque sort.

Françoise Picq, actrice militante du MLF et chercheuse en Science politique que j'ai invitée à Planète Féministe, souligne dans son ouvrage de référence "Libération des femmes, quarante ans de mouvement" que :

"Mars 1971... Cent ans plus tôt on chantait Le temps des cerises. C'est un anniversaire qu'il convient de célébrer quand on croit à la révolution [...] la Commune, c'est le symbole même de la révolution. Parce qu'elle a été écrasée avant d'avoir vu son utopie sombrer dans les compromissions du pouvoir réel, avant d'avoir connu la victoire des uns sur les autres, tous peuvent s'y retrouver. [...] Comment oublier le rôle qu'y ont joué les femmes depuis ce matin du 18 mars où sorties acheter le pain, elles avaient donné l'alerte et empêché l'armée de Thiers de récupérer les canons de Montmartre. Elles ont organisé le travail, les écoles, la vie de la capitale assiégée. Elles ont aidé à la résistance, encouragé et ravitaillé les combattants, apporté les pierres aux barricades, soigné les blessés. Elles ont parfois porté les armes. Elles ont été condamnées, déportées... [...] Les femmes du mouvement de libération, qui se veulent les descendantes des communardes, célèbrent l'anniversaire, par une fête, à deux pas du fort d'Issy, "défendu les armes à la main par les femmes de Paris il y a cent ans". L'appel est joyeux et guerrier : "Femmes de Paris, en avant!"."

En avril 1971, Le Nouvel Observateur publie la liste des 343 femmes (célèbres, militantes et anonymes) qui ont eu le courage de signer le manifeste "je me suis fait avorter". L'avortement, illégal et sujet tabou jusqu'alors, devient un sujet dont tout le monde parle. Le droit d'avorter légalement dans des conditions dignes devient une revendication féministe.

La revue "Les Pétroleuses", tendance "lutte de classe" du MLF publie 8 numéros entre 1974 et 1976. En première page, figure le slogan "Elles ont fait de leur jupon un drapeau rouge" ou "Les femmes s'organisent et luttent contre leur oppression, leur double exploitation".

Mais d'où vient l'expression "Les Pétroleuses" ?

En 1853, apparaît la lampe à pétrole, et en 1871, un événement politique majeur éclate dans les rues de Paris. Il s'agit de la Commune de Paris, qui après deux mois de révoltes insurrectionnelles, est réprimée dans le sang en mai 1871, par l'armée versaillaise qui reprend Paris, rue par rue, et procède à des milliers d'exécutions sommaires. D'où l'expression "la semaine sanglante". Parmi les insurgés, figurent des milliers de femmes qui sont sur les barricades pour défendre leur quartier, ravitailler les combattants et soigner les blessés. Ces femmes-là vont se voir accuser de déclencher des incendies et de mettre le feu afin de venger les Communards. La crainte de voir des femmes participer à la violence politique et au débordement passionnel et pulsionnel émerge. Il s'agit en fait de rumeurs. Face à l'ampleur des destructions, la presse conservatrice accuse d'abord les hommes insurgés, puis rapidement les femmes communardes, qui vont être transformées en pétroleuses. Parmi les 40 000 arrestations, environ 1000 femmes ont été arrêtées.

Un mythe entoure l'image de la femme pétroleuse avec en toile de fond la misogynie, le rejet et le mépris de celles et ceux qui se sont révolté/es contre leurs conditions de vie et de travail insupportables. Les anti-communards et les réfractaires à cet événement politique enlaidissent "la pétroleuse" de façon caricaturale, en la déformant comme une femme populaire vulgaire, grossière et cruelle.

Sur le plan historique, il n'y a jamais eu réellement de pétroleuses. Des monuments ont brûlé, à cause des obus incendiaires de l'armée versaillaise. De plus, de nombreux incendies ont été allumés par des insurgés désespérés afin de se replier et de ralentir l'armée qui s'apprêtait à les tuer. Certains édifices ont été visés également parce qu'ils représentaient symboliquement le pouvoir économique et politique. A travers la violence des combats, le chaos politique, de nombreux bâtiments sont incendiés comme l’Hôtel de ville, le Palais des Tuileries, la Cour des comptes, le Palais d'Orsay.

Depuis les années 1970, certaines féministes se sont appropriées la figure mythique de la pétroleuse, symbole de révolte politique et de femme actrice de l'histoire. Et le cinéma, en utilisant la dérision, s'y est mis aussi avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale, deux femmes fortes, guerrières, à la tête d'une troupe masculine pour l'une, et féminine pour l'autre.

Gisèle Halimi (1927- 2020) ( Choisir la cause des femmes. Le procès de Bobigny, Gallimard ) :

" Sur le moment, c'est-à-dire en cette époque revendicative, souvenez-vous, le manifeste des 343 femmes - les fameuses "343 salopes" - et, plus tard, le procès de Bobigny contre la loi répressive de l'avortement n'eurent qu'un sens : celui de la marche des femmes pour leur libération. Nous étions en 1971,1972 et nous voulions faire admettre une fois pour toutes cette vérité première : notre corps nous appartient, ni réceptacle, ni objet de l'autre, notre corps n'est ni à l'Etat législateur, ni à l'homme saccageur.

Une dimension historico-politique de ces événements a donc échappé aux observateurs. Celle de la désobéissance à la loi."

La série culte américaine "Drôles de Dames" qui a connu un immense succès dans les années 1970 et 1980, était diffusée le dimanche après-midi sur Antenne 2, à partir de janvier 1978 en France, juste avant l'émision "L'Ecole des fans " avec Jacques Martin. Les femmes et les enfants sont ainsi mis à l'honneur à la TV. Et ces trois drôles de dames, amies complices, libres comme l'air, célibataires heureuses devenues détectives privées après avoir travaillé dans la police attiraient un public aussi féminin que masculin et qui traversait toutes les générations. C'était un régal, quand j'étais enfant, de regarder ces actrices héroïques, agir et réfléchir en vue d'attraper des individus malhonnêtes ou des êtres mal intentionnés. Mais personne n'a jamais pu voir la tête de Charlie, l'homme millionnaire pour lequel travaillaient Sabrina, Jill et Kelly.

En janvier 1977, l'émission de télévision L’École des fans est créée sur Antenne 2 à l'initiative de Jacques Martin qui l'animera jusqu'en 1998. Filles et garçons de ma génération (née dans les années 1970) sont appelé/es à chanter une mélodie de chanteuses et chanteurs populaires. Comme beaucoup, j'ai regardé fidèlement avec intérêt L’École des fans, le dimanche après-midi. La TV du service public consacre alors une émission qui donne la parole, de façon ludique et chaleureuse, à des enfants qui se révèlent être des actrices et des acteurs doué/es à leur niveau.

En 1977, la sociologue et militante du MLF Christine Delphy crée avec des universitaires et des chercheuses du CNRS, la revue « Questions féministes » qui portait sur l'engagement, les analyses et les théories féministes. Huit numéros sont parus entre 1977 et 1980. La directrice de publication de la revue était Simone de Beauvoir. On peut y trouver des articles de Marie-Jo Dhavernas, de Christine Delphy, de Colette Guillaumin, d'Emmanuèle de Lesseps, de Martine Le Péron, de Monique Plaza, de Monique Wittig.

Parmi ces auteures et actrices du MLF, j'ai invité dans l'émission Planète Féministe :

- Marie-Jo Dhavernas, philosophe au CNRS, en janvier 2001, pour ses articles “La science est-elle sexuée?”, Science, éthique et société, Actes du colloque international, Paris, 1996, “Bioéthique : avancées scientifiques et reculs politiques”, (L’Harmattan, 1990), “Reproduction médicalisée, temps et différence”, De la contraception à l’enfantement, Cahiers du genre n°25, L’Harmattan, 1999.

- Colette Guillaumin, sociologue au CNRS, en mai 1999 et en mars 2005 pour ses ouvrages Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature,(Côté-femme, 1992) et L’idéologie raciste, (Gallimard, 2002).

- Monique Wittig, écrivaine, essayiste et professeure de littérature à l’université d’Arizona, émission réalisée chez elle, le 27 juillet 1999 et diffusée le 07 septembre 1999, pour son œuvre théorique et littéraire.

Une thématique est consacrée à M.Wittig sur la page "Suite 9 : Emissions, Illustrations"

Durant cette année 1977, Anne Zelensky-Tristan (Présidente de la ligue du droit des femmes co-fondée avec Simone de Beauvoir en 1974) que j'ai invitée en septembre 2005 à la radio pour son livre instructif, précis et passionné Histoire de vivre. Mémoires d’une féministe, et Annie de Pisan écrivent l'ouvrage «Histoires du MLF» qui restitue en partie, l'ambiance, la pensée critique et les questionnements du MLF naissant, avec authenticité et ferveur, tandis qu'Annie Le Brun, sort un pamphlet antiféministe intitulé « Lâchez tout ! ».

Toujours en 1977, la scénariste, actrice et productrice Diane Kurys réalise le célèbre film « Diabolo Menthe » qui évoque l'adolescence féminine parisienne dans les années 1960, et Agnès Varda, réalisatrice féministe, mariée avec le cinéaste Jacques Demy, sort le film «L'une chante, l'autre pas» qui montre comment dans les années 1960 et 1970, deux trajectoires féminines évoluent, se distinguent en ayant la révolte et la lutte pour l'autonomie comme horizon grâce à l'existence du mouvement des femmes.

En 1978, le dessin animé manga Goldorak (le robot de l'espace) est diffusé dans l'émission Récré A2 animée par Dorothée sur Antenne 2. Si Actarus, le principal personnage masculin héroïque, pilote Goldorak et vole dans l'espace tout en combattant vaillamment les forces de Véga composées de tyrans et de soldats dangereux et agresseurs, il sera rapidement accompagné, pour l'aider dans sa volonté de préserver la Terre d'ennemis destructeurs venus de mondes extraterrestres, d'Alcor, son ami, de Vénusia, son amie aussi et de Phénicia, sa sœur qui piloteront également des appareils très puissants.

Grâce aux échanges chaleureux et très respectueux par mails, j'ai été régulièrement en contact avec Carole Roussopoulos (1945-2009), vidéaste, militante féministe et réalisatrice de plus de 120 documentaires entre 1970 et 2009. Comme je l'avais inscrite sur ma liste "Info radio" pour annoncer le thème et le nom de l'invité/e de l'émission Planète Féministe (1995-2006), elle recevait chaque semaine des informations concernant mon émission. Carole Roussopoulos était très intéressée par mon engagement féministe radiophonique, par la richesse des propos et des conversations qui se tenaient à l'antenne, en direct. Après avoir écouté attentivement l'émission, elle m'avait témoigné une grande estime qui me touche encore et m'avait confié qu'elle admirait, appréciait tout particulièrement le déroulement et le contenu de l'émission.

Curieuse et passionnée par toute création sonore, audiovisuelle engagée, elle trouvait formidable et extraordinaire de concevoir Planète Féministe, dont elle estimait la valeur intellectuelle, sociale, et qui a permis de tisser de nombreux liens intergénérationnels. Soucieuse de transmettre l'histoire du féminisme à toutes sortes de public, d'individu, elle concevait mon émission comme une grande source de richesses, de témoignages et d'avancées pour les droits des femmes. L'estime honorable qu'elle me portait m'a toujours ému surtout quand on prend en considération l’œuvre documentaire considérable qu'elle nous laisse et nous lègue.

Le Monde de l'Enfance et de l'Adolescence

Dans les années 1970, 1980, 1990, nombre de programmes pour la jeunesse (enfance et adolescence) sont apparus à la TV ainsi que des animatrices et des chanteuses «héroïques» qui ont adapté leur musique pour un public très ciblé : celui de l'enfance et de l'adolescence. Ce sont des femmes comme Chantal Goya, Dorothée, Hélène et Douchka qui ont remporté un succès immense auprès des filles et des garçons, et qui ont façonné également l'imaginaire de ces enfants et de ces adolescent-es. Si vous êtres né/es dans ces années-là (comme moi) et peut-être même avant, les souvenirs ne peuvent que jaillir de nouveau. Pour celles et ceux qui sont né/es après, alors découvrez ce qui s'est réalisé dans le dernier tiers du 20e siècle.

La femme et l'homme bioniques dans la science-fiction américaine des années 1970

Dallas, une série télévisée américaine (1978-1991) de plus de 350 épisodes, diffusée pour la première fois en France en janvier 1981 et qui a connu un immense succès. La très riche famille Ewing va rencontrer toutes sortes de mésaventures, de défis, d'épreuves, qu'il s'agisse de liens familiaux, de couples, d'argent, de travail ou de pouvoir. Dallas, est décrit comme un "univers impitoyable" mais est-il vraiment plus impitoyable qu'ailleurs dans le monde ?

Femmes des années 1980 juste après la période des années 1970 où le MLF s'était fait entendre. Mais qu'en est-il des hommes des années 1980 ? Comment ont-ils évolué ? Pour ce qui concerne l'accession à la présidence en mai 1981, le pouvoir suprême fut détenu par un homme, François Mitterrand.

Wonder Woman, une héroïne aux pouvoirs extraordinaires naît ou apparaît pour la première fois en décembre 1941. La série télévisée Wonder Woman avec l'actrice Linda Carter est diffusée en 1975 aux Etats-Unis, moment où les mouvements féministes prennent un certain essor publiquement et médiatiquement en Amérique et en Europe. La série est diffusée en France pour la première fois en décembre 1979 puis rediffusée à partir de mai 1987, et connaît un succès important. Wonder Woman est une Amazone du 20e siècle qui vivait au départ avec d'autres femmes sur une île secrète dépourvue de patriarcat.

Madame est servie

Le 25 novembre 1995, le journal Libération publie un article de Marie Colmant et Cécile Daumas intitulé "Zarmazones et Marie Pas Claire réinventent la lutte. Choisissant les rythmes funk ou l'humour, elles redonnent un coup de jeune à la cause des femmes."

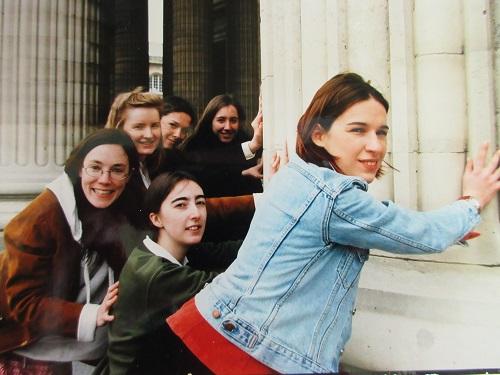

Photo de Catherine Auffret : Marie-Anne et Sandrine pour l'association Marie Pas Claire.

Journée de l'ANEF - Association Nationale des études féministes -, le 1er juin 1996 qui portait sur : Etudes féministes, militantisme et mouvement des femmes.

Photo de Nicole Décuré : Journée de l'ANEF, le 1er juin 1996 qui portait sur : Etudes féministes, militantisme et mouvement des femmes. Ci-dessus, la jeune génération féministe - Marie Pas Claire (Paris et Région parisienne), Commission anti-sexiste de l'UNEF-ID (Nanterre), Collectif d'action et de réflexion pour l'égalité entre les sexes (Lyon), Les Sciences Potiches se rebellent (Institut de Sciences Po Paris) et Mafalda ( Toulouse) - invitée à parler de son engagement militant, intellectuel et associatif.

Après nous être présentées en général et avoir évoqué nos engagements individuels et collectifs, il y eut un débat entre notre génération qui avait la vingtaine dans les années 1990 et les militantes du mouvement féministe des années 1970 qui étaient professionnellement, en majorité, chercheuses et/ou enseignantes. Ce que j'ai retenu de cette belle rencontre, c'est la curiosité et l'intérêt qu'elles nous portaient en se demandant qu'est-ce qui avait changé dans l'engagement féministe depuis les années 1970 et qu'est-ce qui nous rapprochait les unes des autres actuellement.

Liliane Kandel, sociologue, nous a demandé si la critique des enseignements universitaires qui ne prenaient pas en considération la variable "sexe" était secondaire ou non pour nous, Michèle Ferrand, sociologue, nous a questionnées sur les études féministes et voulait savoir comment nous étions arrivées au féminisme, Françoise Duroux et Josette Trat nous ont parlé de leur enseignement à Paris 8 concernant le DEA d'"études féminines", Hélène Rouch, biologiste, nous a interrogé sur le choix des filières en sciences humaines, en sciences ou en littérature, Dominique Fougeyrollas -Schwebel, sociologue, et Irène Foyentin, psychologue, nous ont questionnées sur le corps et la sexualité, Christine Delphy, sociologue, a constaté une évolution de notre part, dans la façon d'appréhender "la différence des sexes" - la totalité des intervenantes se réclamaient de l'universalisme féministe - et a évoqué la recherche féministe en France et dans le monde anglo-saxon, quant à Françoise Picq, historienne et politologue, est revenue sur l'initiative de l'ANEF d'organiser cette rencontre.

La philosophe Marie-Jo Dhavernas m'a touché particulièrement car voici le beau message qu'elle nous a adressé d'emblée lors de son intervention : "Avant de vous poser ma question, je vais d'abord donner ma réponse à celle que vous posiez, à savoir : qu'est-ce que nous attendons de vous ? Et je donnerai ma réponse en forme de titre de la collection Harlequin : "On vous attend depuis longtemps". Parce que les actions menées par nous dans le mouvement des femmes, on peut les faire un moment puis leur donner une suite dans le cadre des études féministes, mais ce n'est pas la même génération qui peut tout réinventer tous les jours. Nous n'avons pas envie que notre mouvement soit un simple moment de l'histoire, mais que la lutte soit poursuivie jusqu'à ce que la société cesse d'être sexiste ; et pour y arriver, il faut par essence de nouvelles idées, de nouvelles personnes."

Cette rencontre organisée par l'ANEF a permis de tisser des liens intergénérationnels et d'entretenir des échanges fructueux. La question de la recherche, de l'enseignement, de l'articulation entre recherche et action, de la transmission entre les générations, des études féminises qui fut celle de cette journée d'études, fut également celle de mon Mémoire de DEA de Sociologie du pouvoir - politiques, institutions, sociétés -, l'année suivante en 1997, intitulé : "Continuités et ruptures du féminisme : la nouvelle génération de féministes", Université Denis Diderot Paris 7.

Ce qui nous distingue de la génération des féministes des années 1970, c'est que nous ne parlons plus de l'année zéro concernant le féminisme, nous avons une histoire, un passé et avons constitué des liens importants tant sur le plan humain, intellectuel que collectif ou associatif, avec les générations de féministes qui nous précèdent.

A la fin de l'année 1997, je reprends seule, le flambeau de l'émission Planète Féministe, qui a repris durant une décennie, l'état d'esprit et les préoccupations évoquées lors de cette journée.

L'association Mix-Cité cofondée par Clémentine Autain et Thomas Lancelot voit le jour en 1997 à Paris. L'association ProChoix est fondée en novembre 1997 par Fiammetta Venner et Caroline Fourest, avec l’aide de Moruni Turlot. Le premier numéro de sa revue dédiée à l’enquête et à la réflexion sur les libertés individuelles et le droit de choisir est paru en décembre 1997.

Photos de Jane Evelyn Atwood, (célèbre photographe franco-américaine et auteure d'une dizaine d'ouvrages), au Panthéon et devant la mairie du 5e arrondissement de Paris en mai 1998 : L'association Marie Pas Claire (Maïa, Laura, Marie-Anne, Annick, Alex, Sophie). Clin d'oeil aux "aux Grandes Femmes, la patrie reconnaissante".

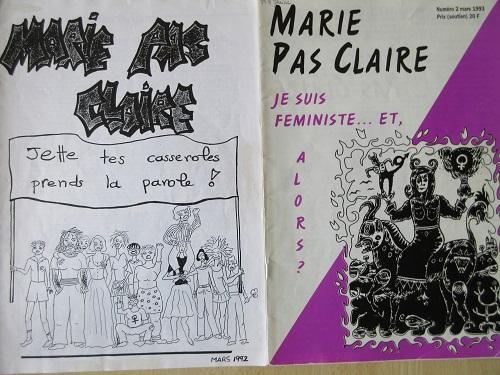

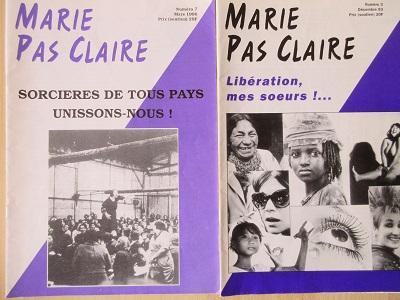

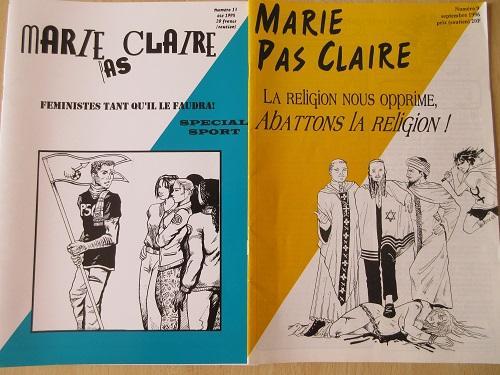

Dans son livre de référence sur le féminisme des années 1970, intitulé Libération des femmes. Quarante ans de mouvement, publié en 2011, Françoise Picq, politologue et actrice du MLF, écrit à propos du "Féminisme nouvelle génération": "Les années 1990 ont vu l'éveil au militantisme féministe de jeunes femmes, la naissance de groupes et de collectifs. Les Marie Pas Claire sont les premières, en 1992".

Elle se trompe cependant en précisant que les membres de ce groupe venaient d'organisation d'extrême-gauche car comme le soulignait clairement Sandrine en évoquant les Marie Pas Claire, dans la revue de l'ANEF intitulée "Etudes féministes, militantisme et mouvement des femmes" (1997), si certaines (une toute petite minorité) étaient issues d'organisations politiques d'extrême-gauche, d'autres (l'écrasante majorité) n'avaient jamais milité ailleurs avant, et se vouaient exclusivement à l'engagement féministe.

Le sociologue Frédéric Martel a écrit dans son ouvrage Le rose et le noir en 1996 : " La relève ? Apparaissant comme les filles des militantes historiques du MLF, le groupe et le journal Marie Pas Claire, créé en 1991, défendent un féminisme moderne". Je ne sais pas au juste comment nous fûmes perçues par autrui dans les années 1990 mais ce qui est sûr, comme je l'indiquais dans mon Mémoire de DEA de sociologie du pouvoir (Université Paris 7) intitulé "Continuités et ruptures du féminisme : la nouvelle génération de féministes" (1997), c'est que :

" Même si l'avenir est des plus incertains, cette jeune génération qui se construit à l'horizon du XXIe siècle, entend bien continuer à promouvoir l'égalité des sexes, à demeurer vigilante sur les acquis des années 1970 et à poursuivre dignement le combat féministe. Ainsi la mobilisation féministe, certes restreinte, des jeunes et des moins jeunes doit-elle permettre le renouvellement et l'élargissement des acquis. En témoignent le succès de la manifestation féministe de novembre 1995 et là tout récemment celui de la rencontre de milliers de femmes lors des Assises Nationales pour le droit des femmes en mars 1997."

Si le lien avec les féministes des années 1970 fut présent au sein de Marie Pas Claire, et l'histoire du MLF connue, Marie Pas Claire fut néanmoins une association qui a reflété sa propre génération, née majoritairement dans les années 1970 ou à la fin des années 1960, et au début des années 1980, avec toute sa singularité distincte des générations précédentes.

Photo de Catherine Deudon : Journée de l'ANEF - L'Association Nationale des études féministes -, le 13 juin 1998, à Reid Hall (rue de Chevreuse, Paris 6e) qui s'intitulait : Lien sexuel, lien social : sexualités et reconnaissance juridique.

Le 15 février 2005, j'ai invité Catherine Deudon, photographe, pour son livre "Un mouvement à soi. Images du mouvement des femmes 1970-2001" à la radio, et à cette occasion, elle m'a offert la photo ci-dessus, où l'on me voit au premier plan à gauche. Se trouvent à mes côtés, Catherine Auffret et Geneviève Picot que j'ai rencontrées au CEDREF - Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Etudes Féministes - lorsque j'y tenais une permanence. En 1998, nous étions toutes les trois doctorantes ( CA sur la "troisième vague" féministe aux Etats-Unis (1996-1997), GP sur la féminisation dans le monde médical, et moi, sur la construction sociale du corps et les rapports sociaux de sexe ) à l'université Paris 7 - Denis Diderot, appelée aussi université de Jussieu.

Marie Pas Claire, un groupe puis une association féministe.

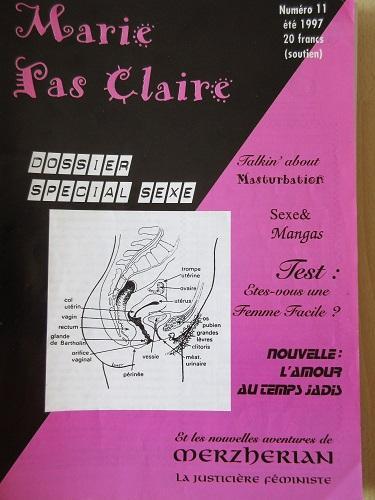

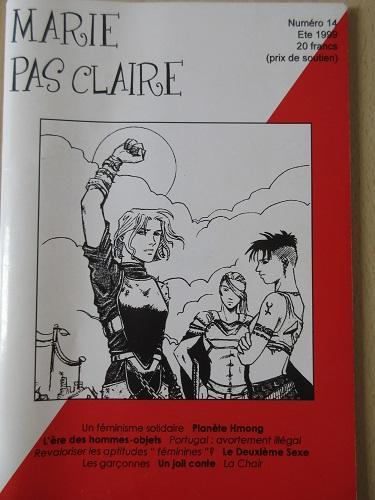

Marie Pas Claire, une revue féministe.

Marie Pas Claire, une aventure humaine extraordinaire.

Sans Marie Pas Claire, l'émission de radio Planète Féministe n'existerait pas.

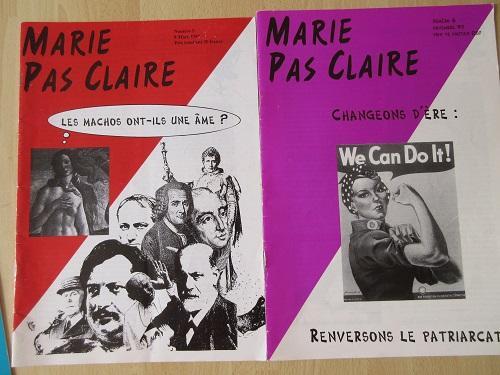

La revue Marie Pas Claire (14 numéros de 1992 à 2000) archivée à la bibliothèque Marguerite Durand et à la Bibliothèque Nationale de France.

Les machistes ont-ils une âme ? Difficile de répondre. En revanche, Marie Pas Claire et Planète Féministe ont toutes les deux une âme solennelle et ont en commun d'être à la fois mortelles mais éternelles, peut-être même légendaires !

Peut-on renverser le patriarcat et construire l'égalité des sexes ou du moins aller dans ce sens-là ? Telle est la question fondamentale que soulève tout engagement féministe. Si à cette question, on répond : "We can do it !" = "Nous pouvons le faire !", il s'agit à la fois d'une vision optimiste, enthousiaste, d'une foi dynamique et d'un défi important dont on ignore pour l'instant l'issue.

Si l'affiche de propagande américaine "We can do it !" créée durant la Seconde Guerre mondiale, consistait à soutenir l'engagement des femmes (principalement ouvrières) à l'effort de guerre, elle fut dans les années 1980, réappropriée par nombre de féministes. La revue Marie-Pas-Claire qui souhaitait changer d'ère et d'air aussi, a choisi de mettre en première page de couverture, cette affiche combative et positive, pour son sixième numéro en 1995. A cet égard, j'avais écrit deux articles, l'un portant sur le bizutage, et l'autre sur la masculinisation du costume féminin au 19e siècle.

Vous voulez découvrir la revue Marie Pas Claire ?

Vous pouvez voir et lire les 14 numéros de la revue Marie Pas Claire en cliquant sur le lien suivant : https://femenrev.persee.fr/marie-pas-claire

Le commencement : voici le tout premier numéro de la revue Marie Pas Claire ci-dessous à gauche (fabrication artisanale) paru en mars 1992, le deuxième publié un an après en mars 1993, se situe à droite .

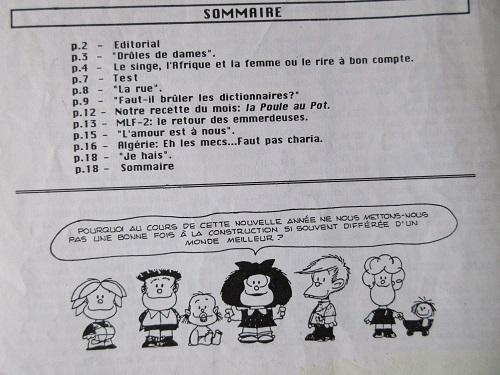

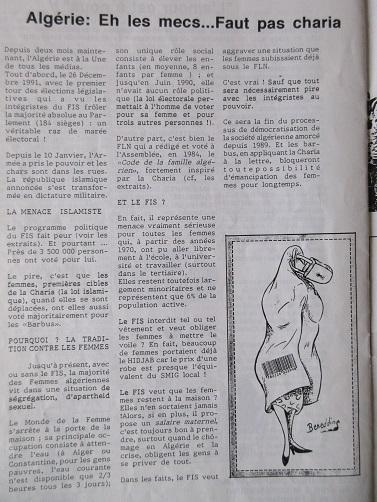

Ci-dessous, vous pouvez voir le sommaire du premier numéro de Marie Pas Claire et l'un de ses articles.

La Sororité : une idée, un idéal, une force, un moteur, une avancée, un horizon ?

Marie Pas Claire, connue et reconnue dans les années 1990 :

En février 1998, Gérard Gromer, un producteur de France Culture qui anime l'émission "Le gai savoir", nous (MPC) écrit ceci : "C'est Patricia Mercader qui m'a communiquée l'adresse de votre journal. France Culture organise le 07 mars, à la veille de la journée des femmes, un débat sur le féminisme, hier et aujourd'hui, (de 15h à 18h), auquel j'aimerais inviter votre journal. Pourriez-vous avoir la gentillesse de laisser un message sur mon portable pour me dire où, quand et à quel numéro il me serait possible de vous joindre ? Je vous en remercie d'avance."

Nous avons donc rappeler Gérard Gromer et avons pris rendez-vous avec lui un après-midi, dans Paris, dans un grand café, qui je crois n'existe plus maintenant, au croisement du Boulevard Saint-Germain et du Boulevard Saint-Michel, au premier étage précisément. Sandrine, Catherine, Annick et moi-même l'avons rencontré et avons parlé longuement avec lui. Pas seulement de féminisme, de Marie Pas Claire, de sa revue et de son émission, ni comment son émission à lui, allait se dérouler, mais aussi de ce que devenait Radio France et France Culture. Il était plutôt inquiet sur le devenir des conditions de travail à la radio, il nous a même parlé d'un animateur ou journaliste qui s'est suicidé en se défenestrant de la maison ronde.

J'ai été désignée d'un commun accord pour venir à son émission, le samedi 07 mars autour d'une grande table ronde où figuraient également Françoise Picq, Eric Fassin, Sylvie Cromer et Monique Dental. L'émission s'est très bien déroulée.

Pour rappel, c'est en 1982 que la France célèbre officiellement, pour la première fois, la date du 08 mars, appelée à l'époque la "journée de la Femme". Depuis, on parle de la "journée internationale des Droits des Femmes".

Plusieurs dessinatrices ont collaboré à la revue Marie-Pas-Claire

En 1998, Marie Pas Claire décide de publier un numéro sur le sport faisant écho à la Coupe du monde de football qui se déroule en France entre juin et juillet. Vu qu'en 1996, j'avais écrit un Mémoire de Maîtrise de sociologie d'une centaine de pages (Université Paris 7) sur "Les Femmes et le sport. Les rapports sociaux de sexe dans le sport", j'ai pris alors l'initiative de rédiger un article qui résultait de la synthèse de ce travail de recherche universitaire, pour ce "spécial sport". Cette année-là l'équipe de France a gagné.

Dans mon mémoire, je concluais que :

"A l'heure de la remise en cause des valeurs et des dogmes établis, la réflexion sur les rapports sociaux de sexe nous incite à voir loin dans l'immensité des possibles, selon la formule consacrée de Diderot. Marcel Mauss soulignait, à juste titre, que les techniques du corps sont des actes montés chez l'individu non pas simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il fait partie, à la place qu'il y occupe.

Les façons de marcher, de courir, de nager, de danser, de sauter à la perche ou d'escalader correspondent à des habitus, autrement dit, à des habitudes corporelles acquises par les personnes en fonction des positions qu'elles occupent dans la communauté et du prestige associé à ces positions.

Pour parvenir à l'égalité entre les sexes dans le sport, il faut s'engager dans une voie nouvelle qui sache pertinemment prendre en compte les différences individuelles, culturelles et socio-sexuelles, et en même temps, promouvoir une culture sportive commune aux femmes et aux hommes, afin d'exploiter les potentialités de toutes et tous, sans altérer ni atrophier les qualités physiques de chaque individu."

Chaque numéro de la revue Marie Pas Claire a exigé un travail individuel et collectif considérable d'autant qu'il était effectué bénévolement et conçu totalement par nos soins.

Le célèbre écrivain Michel Houellebecq, dans son roman qui a connu un franc succès, Les Particules élémentaires, publié en 1998, parle de "Marie Pas Claire" en écrivant des inepties à son sujet, ce qui demeure d'autant plus étrange étant donné que Marie Pas Claire se situait à des dizaines d'années lumières de l'univers glauque décrit dans ce livre, où la misère affective et psychologique du monde occidental dans les années 1990 triomphe. De plus, dans les années 1990, les membres de Marie Pas Claire, avaient la vingtaine au plus, et non la cinquantaine comme Houellebecq se plaît à l'imaginer, en se trompant de génération.

"Ni bonnes, ni nonnes, ni connes"

En juin 1994, nous sommes un an avant le grand mouvement social de l'automne 1995 qui s'est accompagné de toute une série de manifestations, de grèves multiples et d'une grande manifestation féministe qui a eu lieu le samedi 25 novembre, à l'appel de la CADAC - Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception - dont les mots d'ordre étaient " En avant toutes (et tous). Ensemble défendons les droits des femmes". Les membres de l'association Marie Pas Claire, qui ont participé activement à cette manifestation, y ont vendu le numéro 6 de la revue du même nom intitulé "Changeons d'ère : renversons le patriarcat. We can do it !"

Entre 40 000 et 50 000 personnes ont défilé ce jour-là tandis que 140 organisations se sont mobilisées pour cet événement préparé de longue date. Cette manifestation a eu un effet retentissant puisque quelque temps après, en 1996, le CNDF - le Collectif National pour les Droits des Femmes - a été créé en vue d'élargir et d'affermir les droits des femmes en général.

Lorsque la revue MPC sort son numéro n°4 en 1994, celui-ci résonne aussi avec une lutte féminine précédente qui a eu lieu entre avril et novembre 1988 à l'appel de la Coordination infirmière qui a organisé des grèves ainsi que des manifestations où l'on pouvait voir le slogan "Ni bonnes, ni nonnes, ni connes", qui a lui seul résume la situation difficile et douloureuse que subissaient ( et subissent encore) les infirmières, et en dit long sur les conditions de travail des femmes.

A l'époque, je ne savais pas que ce numéro 14 de la revue Marie Pas Claire allait être le dernier. Toujours est-il que 1999 fut l'année du cinquantenaire de l'essai philosophique imposant "Le Deuxième sexe" de Simone de Beauvoir publié en 1949 et qui fit scandale. C'est pourquoi, cette année-là, j'ai rédigé un article sur ce livre fondateur et fondamental du féminisme dans la revue Marie Pas Claire.

A l'occasion d'ailleurs, le journaliste Olivier Doubre m'a interrogée en janvier 1999 pour l'émission "Le magazine des femmes" diffusée sur RFI, à propos de cet ouvrage dense que j'avais lu quelques années auparavant. Quand il m'a vu, il m'a immédiatement reconnue puisqu'il avait été présent dans le studio de France Culture lors de l'émission Staccato d'Antoine Spire, en décembre 1997, lorsque j'étais intervenue pour évoquer la parité et l"affirmative action/ l'action positive".

Dans la même lancée, il m'a de nouveau interrogée à la fin de ce mois-ci pour l'émission Staccato du 03 février 1999 sur France Culture, qui s'intitulait "Aimer aujourd'hui" et qui portait sur la séduction autour du livre "Le consentement amoureux" de Claude Habib.

A la radio, pour Planète Féministe, j'ai invité en juin 1999, Françoise Rétif, maîtresse de conférences à l’université de Franche Comté à Besançon, pour son livre Simone de Beauvoir, l’autre en miroir, (L’Harmattan, 1998), ainsi que Sylvie Chaperon, historienne à l’université de Toulouse-Le- Mirail, en octobre de cette même année, pour les articles suivants :

-“La deuxième Simone de Beauvoir”, Les Temps Modernes, Questions actuelles au féminisme, n°593.

-“Haro sur le deuxième sexe”, Un siècle d’antiféminisme, sous la direction de C.Bard, Fayard, 1999.

"La Chair", un film de Louise Lemoine Torrès et de William Henne diffusé sur Arte, 2014.

Louise Lemoine Torrès, auteure d'une nouvelle "La Chair" publiée dans la revue Marie Pas Claire en 1999.

La conférence de Christine Delphy, actrice du MLF et sociologue au CNRS, que vous entendez ci-dessous a été diffusée sur Fréquence Paris Plurielle à plusieurs reprises dans les années 1995/1996, parallèllement à l'émission Planète Féministe.

C'est en 1991 que je découvre l'existence du groupe Marie Pas Claire, l'année même de sa naissance. A l'époque, Édith Cresson devient la première femme première ministre et subit d'innombrables attaques sexistes tant à l'Assemblée Nationale que dans les médias, elle s'entoure de cinq femmes ministres.

Au même moment, l' « Histoire des femmes en Occident », en 5 volumes, paraît sous la direction de Georges Duby et de Michelle Perrot. Ces ouvrages collectifs pionniers dans le monde universitaire et « militant » constituent une anthologie remarquable, une sorte de synthèse considérable pour ce qui a trait aux études féministes et à la recherche sur les femmes et les rapports sociaux de sexe en général.

Parallèlement à cette publication monumentale, l'essai « Backlash » de Susan Faludi qui entend montrer comment l'antiféminisme parcourt les médias américains malgré les progrès engendrés par les mouvements féministes aux États-Unis, obtient le prix Pulitzer.

Le film de Ridley Scott, « Thelma et Louise » qui donne une place insolite et héroïque aux actrices Susan Sarandon et Geena Davis, sort dans les salles de cinéma en mai 1991. L'actrice Jodie Foster, quant à elle, joue le rôle important et intelligent de Clarice Starling, recrue brillante du FBI pour interroger Hannibal Lecter, dans le célèbre thriller policier « Le silence des agneaux » réalisé par Jonathan Demme.

L'année 1991 se caractérise également par l'avènement de la guerre du Golfe ainsi que l'éclatement de la guerre en ex-Yougoslavie tandis que le prix Nobel de la paix est décerné à Aung San Suu Kyi, figure emblématique de l'opposition à la dictature militaire en Birmanie.

Le groupe Marie Pas Claire naît de façon embryonnaire à la fin de l’année 1991, et officiellement au début de l’année 1992. Le premier numéro de sa revue qui porte le même nom paraît publiquement en mars 1992. Tout en mêlant humour, actions et réflexions sur les rapports sociaux de sexe et les inégalités entre les femmes et les hommes, Marie Pas Claire va prendre un certain essor social, médiatique et dans le deuxième versant des années 1990, devenir une association qui s’éteindra solennellement à l’orée du 21e siècle, précisément le 11 novembre 2000, jour de l’Armistice.

Marie Pas Claire a publié 14 numéros qui s’échelonnent de mars 1992 à l’été 1999. La revue est archivée à la Bibliothèque Nationale de France ainsi qu’à la bibliothèque parisienne “Marguerite Durand”. Elle fut vendue par abonnements, dans un certain nombre de librairies ainsi que dans le cadre de diverses manifestations et à l’occasion de colloques ou de journées d’études.

L’émission “Planète Féministe” naît entre 1994 et 1995 en succédant à une émission qui s’intitulait “Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore” qui avait également pour vocation de traiter du thème du féminisme dans son combat et sa réflexion.

Puis le relais a été passé à quelques membres du groupe au départ puis de l’association féministe par la suite “Marie Pas Claire” jusqu’en 1997, membres qui ont d’ailleurs donné à l’émission ce beau nom de “Planète féministe”. C’est à la fin de cette même année jusqu’en 2006 que j'ai repris seule le flambeau de l’émission en développant “le concept” d’étudier en profondeur et d’interroger de façon exhaustive durant 1h30 en direct, les écrits, les réflexions ou l’engagement d’une personne en lien avec l’émission, le tout agrémenté de trois pauses musicales, programmées par mes soins. Je commençais toujours mon émission en livrant une réflexion personnelle à partir de la thématique évoquée qui durait environ entre 5 et 10 minutes.